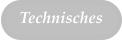

Streckenbau

Eine Gleistrasse verläuft in einer Landschaft über

Dämme, Einschnitte, Brücken und durch Tunnel. Daraus

wird dann eine Trasse. In den Anfangszeiten des

Bahnbaus wurde fast alles durch Handarbeit erledigt. Der

Transport der Erdmassen konnte, sofern schon die Gleise

verlegt worden sind, mit der Eisenbahn bewerkstelligt

werden. Manchmal benutzte man auch Feldbahnen.

Wenn der Unterbau fertiggestellt worden war, konnte

man mit dem Oberbau beginnen. Er bestand aus den

Gleisen und dem Schotterbett. Dazu kamen noch

Hochbauten, die beim Unterbau schon berücksichtigt

werden mussten. Das sind beispielsweise Bahnwärter-,

Schrankenwärter- und Stellwerksgebäude an den

Abzweigstellen und natürlich die Plateaus für die

Bahnhöfe. Danach wurden noch Signalanlagen und die

Telegrafenmasten gebaut, die immer entlang der Gleistrasse verliefen. Auch schon bekannte Gleisanschlüsse fanden Berücksichtigung.

Bevor all diese Arbeiten beginnen, muss die Gleistrasse erst einmal geplant werden.

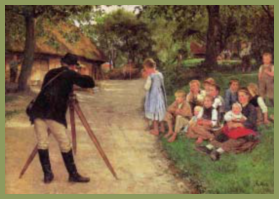

Schon sehr früh gründeten die Eisenbahngesellschaften eigene Vermessungsabteilungen, um bei der Planung einer Trasse mit entscheiden zu können. Dazu gehörten der Grundstückserwerb und die Vermessung der neuen Strecke zu ihren Aufgaben. Dafür war der “Landvermesser” zuständig. Das wusste auch schon der Schriftsteller Karl May, denn in seinen Roman Winnetou I ist die Hauptfigur Old Shatterhand als Landvermesser für eine Eisenbahngesellschaft unterwegs. Im neunzehnten Jahrhundert waren die Bauern verpflichtet, dem Landvermesser Unterkunft und Verpflegung zu stellen. Zu jener Zeit gab es nur wenige Menschen, die so weit gereist waren wie diese Berufsgruppe. Zuerst mussten topografische Karten angeschafft werden, die eine Trassenplanung überhaupt erst ermöglichte. Sofern diese verfügbar waren, konnte viel Arbeit eingespart werden. Andernfalls musste ein Vermessungstrupp die Topographie neu vermessen. Schwieriger war es mit dem Höhennetz. Erst 1879 gab es ein einheitliches “Reichshöhennetz”, das als Grundlage zur Höhenbestimmung diente. Sie wurde benötigt, um die Steigung der Streckenabschnitte berechnen zu können. Wenn diese Vermessungsarbeiten getan waren, folgte die eigentliche Planung. Meistens wurden mehrere Varianten berechnet. Jetzt war als Erstes eine Baukostenplanung möglich. Hatte man sich für eine Variante entschieden, musste diese noch von einem Geologen untersucht werden, um Überraschungen beim Bahnbau zu vermeiden. Wenn all diese Dinge geklärt waren, mussten die entsprechenden Grundstücke entschädigt werden, denn die Grundeigentümer mussten das Grundstück an die Bahngesellschaften verkaufen, was durch Gesetze geregelt war. Dies gilt im Übrigen heute noch bei Bauvorhaben des Bundes. Diese Arbeiten konnten sich schon mal über Jahre hinziehen, bevor mit dem eigentlichen Bau einer Eisenbahnstrecke begonnen werden konnte.

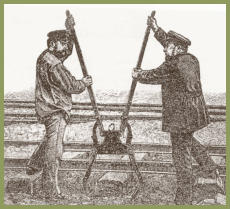

Gleisverlegung früher

Normalerweise begann der Gleisbau mit den Erdarbeiten. Also ausgraben von Einschnitten, auffüllen von Bahndämmen sowie der Errichtung von Kunstbauten. Anschließend wurden die Schwellen im gleichmäßigen Abstand verlegt und die Schienen mit den Schwellen verbunden. Das so montierte Gleis wurde dann mit Gleisschotter verfüllt und verdichtet. Auf die fertige Gleistrasse wurden zuerst die Schwellen mit der Schwellenzange in gleichmäßigen Abständen der Rippenplatten von 76 cm verlegt. Zur Einhaltung des Abstands verwendete man Abstandshölzer. In der Kurve mussten die Abstände im Innenbogen etwas kürzer sein als im Außenbogen. Das galt natürlich auch für die Schienenlänge. Danach mussten die Schienen auf die Schwellen montiert werden. Jedes Joch wurde dann Stoß an Stoß befestigt. Die Gleislänge betrug bis in die 30er-Jahre 15 Meter. Das ergab dann das typische „Rattern" beim Eisenbahnfahren. Diese Gleislücken dienten zum Temperaturausgleich der Schienen. Erst später erfand man eine Methode zum Verschweißen der Schienenstöße. Die nebenstehende Grafik zeigt, mit welchen Kleineisen die Schiene an den Schwellen verbunden wurden. Dabei mussten die Schienen exakt auf gleicher Höhe liegen. Jetzt wurde der Schotter auf dem Gleis verfüllt, die Gleise ausgerichtet und der Schotter verdichtet.Gleisverlegung heute

Die ersten Gleisstopfmaschinen wurden 1949 eingesetzt. Damit konnten bis zu 70 % Einsparungen gegenüber der herkömmlichen Methode erzielt werden. Heute werden fertig montierte Gleise über entsprechende Maschinen auf den Gleiskörper verlegt und danach mit Schotter aufgefüllt. Die Maschinen passen die Schottenbettungen automatisch an und bringen beide Schienen in eine gleiche Höhe. Hinter der Maschine kommt das fertige Gleis heraus. Vor dem Stopfen und Richten wird das Gleis bis zur Schienenoberkante mit Schotter gefüllt, dann hebt die Stopfmaschine das Gleis auf die erforderliche Höhe und richtet es exakt auf der vorgesehenen Gleisachse aus. So arbeitet sich die Maschine dann Schwelle für Schwelle vor. Nach dem Stopfen liegt der Schotter ungleich im Gleisbett. Um ihn gleichmäßig zu verteilen und zu verdichten, kommt eine Schotterfräse zum Einsatz.

© Copyright 2017 - 2024 - Burkhard Thiel - alle Rechte vorbehalten

Impressionen entlang des Schienenstrangs